La antigüedad y la difusión del culto a Jorge, ampliamente testimoniadas por documentos literarios y monumentos arqueológicos, no tienen una adecuada correspondencia en noticias biográficas del santo; por el contrario, la passio Georgii está clasificada entre las obras apócrifas del Decretum gelasianum (496).

Es, por tanto, necesario acudir a testimonios distintos a la passio para estar seguros de su existencia y de algunos datos biográficos esenciales.

En Lydda (Diospoli), Palestina, era venerado su sepulcro, como resulta por Teodosio Perigeta (ca. 530; De situ terrae sanctae, en CSEL, 39,139: «in Diospolim, ubi sanctus Georgius martyrizatus est, ibi et corpus eius est et multa mirabilia fiunt»), por Antonino de Piacenza (ca. 570; Itinerarium, ib. 176) y por Adamnano (ca. 670; De Locis sanctis, 111,4: ib. 288-294).

Los restos arqueológicos de la basílica del cementerio todavía hoy visibles (D. Baldi, Guida di Terra Santa, Jerusalén 1953, 332-333) son atribuidos por algunos a una construcción constantiniana, de cualquier modo muy cercana a las fecha de la muerte del mártir.

Además, una inscripción griega, descubierta en Eaccaea de Batanea y fechada por H. Delehaye en el 368, habla de una «casa de los santos y triunfantes mártires Jorge y compañeros», o iglesia, dedicada al santo algún decenio después de su muerte. La passio fue traducida al copto, armenio, etiópico y árabe, para el uso litúrgico que entonces se hacía de las Vitae de los Santos.

Según la primera leyenda y sus sucesivas ampliaciones, ya desde su concepción Jorge estaba predestinado para grandes cosas; su nacimiento llenó de gran alegría a sus padres Geroncio, persa, y Policronia, capadocia, que lo educaron religiosamente hasta el momento en que entró en el servicio militar.

El martirio acaeció bajo Daciano, emperador de los persas (que, sin embargo, en muchas recensiones es sustituido por Diocleciano, emperador de los Romanos), el cual convocó a setenta y dos reyes para decidir las medidas a tomar contra los cristianos.

Jorge de Capadocia, oficial de las milicias, distribuyó los bienes a los pobres y, delante de la corte, se confesó cristiano; a la invitación del emperador de hacer sacrificios a los dioses se negó, comenzando las numerosas y espectaculares escenas del martirio. Jorge fue golpeado, colgado, torturado y arrojado a la cárcel. Fue martirizado el 23 de abril del 303.

La leyenda de la joven librada del dragón por obra de Jorge surgió a continuación; parece que la narración de tal episodio nació en la época de los Cruzados, por la falsa interpretación de una imagen del emperador Constantino que se encontraba entonces en Constantinopla.

En cuanto al nombre, este Jorge no hay que confundirlo con otros homónimos, ni con los diversos Gregorios, y la etimología del término (=agricultor) ha dado lugar a originales comentarios del análogo fragmento evangélico (lo 15,1-7). El nombre se difundió por Oriente en los s. IV y V, de tal manera que fue llevado por varios soberanos de Georgia.

Su profesión de militar podría derivar de una identificación con el tribuno que arrancó el edicto de Galerio contra los cristianos en Nicodemia, según lo que es narrado por Eusebio (Historia ecclesiastica, VIII,5: PG XX, 749-752).

Pocos santos han tenido tanta veneración popular como Jorge, y como testimonio de ello están las innumerables iglesias dedicadas a su nombre. En Palestina, en Egipto, en Etiopía, en Georgia, desde el s. IV en adelante le fueron consagrados iglesias y monasterios;en los países bizantinos fue venerado junto a S. Demetrio; en Roma, Rávena, Ferrara, Milán y, sucesivamente, en Francia, en Alemania y en Inglaterra tuvo un culto antiquísimo.

En España, especialmente después de las Cruzadas, fue patrón de Aragón y de Cataluña y de las ciudades marineras, además de Barcelona y de otras ciudades. Jorge es, además, protector, con S. Sebastián y S. Mauricio, de los caballeros y de los soldados, de los arqueros y de los alabarderos, de los armeros, de los constructores de yelmos y de los guarnicioneros; en fin, fue invocado contra las serpientes venenosas, contra la peste, la lepra y la sífilis y, en los países eslavos, contra las brujas.

Los calendarios orientales portan la conmemoración de Jorge el 23 de abril, reseñando las gestas según las «pasiones» conocidas (J. M. Fiey, Le Sanetoral syrien oriental d'aprés leste Evangéliaires et Bréviaires du XI au XIII siécle, «L'Orient syrien» VIII, 1963, 37); en la misma fecha lo conmemora el Calendario marmóreo de Nápoles del s. ix, de destacada influencia bizantina (D. Mallardo, Il Calendario marmóreo di Napoli, «Ephemerides liturgicae» XVIII, 1947, 1459-150).

También los calendarios de las Iglesias occidentales fijan la conmemoración del aniversario del martirio de Jorge el 23 de abril (W. H. Frere, Studies in early Roman Liturgy, Oxford 1930, 100-101; v. t. P. Perdrizer, Le calendarer parisien á la fin du moyen-áge, París 1933, 123-124) y sólo las iglesias de Italia septentrional trasladan la celebración al día siguiente, como resulta de un calendario modenés del s. xi (ed. B. Bacchini, «Rerum ¡tal. script.» 11, 1718, 145),

De los Misales y Breviarios ferrareses y de la costumbre milanesa que quizá ha influido en las diócesis de Emilia anteriormente sufragáneas suyas (E. Cattaneo, L'evoluzione delle leste di precetto dal sec. XIV al XX, Milán 1956, 74; para Pavía, cfr. L. Valle, Le reliquie di s. Giorgio, Pavía 1903, 15). En el Martirologio Jerominiano figura en 15, 23, 24, 25 abr. y en 7 mayo, pero sólo en códices tardíos.

El Sacramentario Leoniano del s. v (ed. L. C. Mohlberg, 16) contiene los textos de la Misa de San Jorge mártir que se leían en la estación que se tenía en el Velabro. La S. Congregación de Ritos ha reducido de grado (y no suspendido, como erróneamente se ha dicho) tal fiesta por falta de noticias biográficas seguras para introducir en la liturgia (AAS Lll, 1960, 690, 706).

Gran veneración tuvo el que se consideraba sepulcro del mártir y sus reliquias fueron trasladadas probablemente durante la invasión persa a principios del s. VII o poco después, a la llegada de los musulmanes. S. Gregorio de Tours (v.), en la obra Miraculorum liben. 1,101 (PL 71, 792-793) recuerda el traslado de reliquias a Limoges y a Le Mans. En Roma, el cráneo del mártir recibe veneración en la basílica de S. Jorge in Velabro desde el s. VIII; en 1600 fue transferida una parte a Ferrara. En 852, Pietro della Marca recuerda el traslado a España de reliquias de J. El conde Roberto de Flandes en 1110 llevó a Ferrara un brazo, regalándolo a la condesa Matilde, la cual, a su vez, lo donó a la nueva catedral de la ciudad que fue dedicada al santo en 1135.

La toponimia ofrece un particular conocimiento de la difusión de su culto en los siglos pasados. El Annuario generale dei comuni e frazione d'Italia del Touring Club (1958) da una lista de 60 localidades que llevan el nombre del santo; también el índice del Atlante internacional, bajo las diversas formas del nombre en los idiomas europeos, censa un elevado número de ciudades, regiones, montes, ríos, etc., dedicados al gran mártir palestino (cfr. U. Chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen áge; topo bibliographie, Mont-Beliard 1894-1901).

En Constantinopla, el gran monasterio construido en la Punta del Serrallo sugirió a los cruzados en 1204 llamar «Brazo de San Jorge» al mar de Mármara (Réanu).

La inmensa producción artística representando al «Santo de los Caballeros y Caballero de los Santos» es innumerable y diversa. Todas las artes lo han celebrado. La iconografía bizantina y medieval nos presenta en general al santo de pie, vestido de soldado con coraza y lanza; bien solo o con otros santos militares.

Este tema evoluciona en tiempo de las Cruzadas y, desde entonces, se le representa a caballo mientras combate al dragón para defender a la joven princesa. El arte renacentista prefiere el segundo tema conforme al espíritu caballeresco de la época y sobre todo en ciudad como Ferrara, en donde el santo además de ser el patrón de la ciudad era el ideal de la corte, que gustaba reproducir la imagen en las propias monedas

Ver en Wikipedia

Tener estos lazos y depender de ellos era el deber de cada persona judía, y una necesidad absoluta para la supervivencia.

El matrimonio, que nacía tras la boda, era el corazón de la familia. La primera orden que Dios le dio a Adán y Eva era que un hombre deje a su padre y a su madre se una a su esposa, que los dos deben convertirse en uno, y que deben crecer y multiplicarse. Los rabinos antiguos decían que un hombre de verdad no era un hombre del todo hasta que él lo hacía.

Sin embargo, sobre todo en la época de Cristo, había algunos hombres y mujeres que vivieron vidas célibes con el fin de ser particularmente libres para servir a Dios, ya sea mediante el estudio de la Torá, la enseñanza, o participar en una gran obra para el pueblo de Dios. Jesús y Pablo parecen haber sido de esta categoría. Jesús alabó a los que lo hacían en Mateo 19 como lo hizo Pablo en 1 Corintios 7.

En los primeros años de Israel parece haber habido una cierta tolerancia hacia la poligamia a pesar de que era una salida de lo que Dios había establecido. Muchos lo pasan por alto dada la urgente necesidad de hacer crecer la familia de Dios, el pueblo elegido.

Los hombres a menudo eran asesinados en la guerra y esto llevó a una gran cantidad de mujeres necesitadas de maridos. En general, sólo los hombres ricos podían permitirse el lujo de tener más de una esposa. Y aunque la Biblia no condena explícitamente a los polígamos, sí muestra que la poligamia ha llevado a problemas, no necesariamente entre las diferentes mujeres que participan, sino entre los hijos sobre los derechos de herencia, etc.

Por el tiempo de Jesús, la poligamia entre los judíos había disminuido en gran medida, si no desaparecido por completo. Simplemente no hay mención de la práctica en el Nuevo Testamento. Jesús también llamó a cada hombre a que debe amar a su esposa y prohibió otras indulgencias mosaicas en el matrimonio. Él re-propuso el plan original de Dios de unión de un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe.

El matrimonio tenía lugar a una edad muy joven para los antiguos judíos. La mayoría de los rabinos propusieron 18 años como el más apropiado para los hombres, aunque a menudo un poco más joven, especialmente cuando la guerra era menos común. Las mujeres jóvenes se casaban casi tan pronto como estuvieran físicamente listas para el matrimonio, a la edad de aproximadamente 13 o 14 años.

En la mayoría de los casos, los matrimonios eran arreglados por los padres para sus hijos. Sin embargo, hay excepciones a esto y los matrimonios concertados rara vez obligaban a los jóvenes que no se tenían absolutamente ninguna atracción, o interés.

Sin embargo, la criterio en el mundo antiguo, e incluso en muchos lugares hoy en día, era que el matrimonio no era tanto sobre el amor y el romance, sino que era una cuestión de supervivencia. Además, no estaba simplemente en las personas que se casaban, sino que las familias se unían en apoyo mutuo. Belleza y el romance también eran conocidos y pasaban, pero la vida y la supervivencia tenían que basarse en fundamentos más sólidos.

Cuando una futura novia había sido elegida para un hombre joven, ya sea por sus padres o más raramente por sí misma, le seguía un período de un año llamado “compromiso”. Durante este tiempo la pareja todavía vivía separada mientras las delicadas negociaciones, a menudo prolongadas, iban y venían entre las familias, como las cuestiones de dote, etc.

El novio o su familia pagaban la dote al padre de la novia. El pago se hacía en reconocimiento de la pérdida sufrida por la familia de la novia como un miembro útil que salía de la casa. También se entendía que parte del dinero se destinaba a la mujer en caso que su marido muriera prematuramente.

Después de que el período de los esponsales se terminaba y todos los acuerdos eran por fin alcanzados y firmados, la boda podría tener lugar.

Las bodas solían extenderse durante un período de cinco a siete días. Otoño era el mejor momento para los matrimonios: la cosecha se había hecho, las mentes estaban libres, y los corazones estaban en reposo. Era una temporada en la que las noches eran frescas y deliciosas y era agradable sentarse por la noche al aire libre. Por lo general, todo el pueblo se reunía para una boda.

Al comienzo de la fiesta de bodas, en la noche, el novio, acompañado de sus amigos, iba a buscar a su novia a la casa de su padre. Él usaría particularmente espléndida ropa e incluso a veces una corona. Una procesión se formaba bajo la dirección de uno de los amigos del novio, que actuaba como el maestro de ceremonias y se mantenía a su lado durante todo el regocijo.

La novia era llevada en andas y en procesión. Ella estaba muy bien vestida y en el camino la gente cantaba canciones de boda que eran tradicionalmente conocidas y en gran parte extraídas del Cantar de los Cantares en la Biblia :

“¿Quién es éste que sube del desierto? Parece ser una columna de humo perfumado de mirra y de incienso y de todos los aromas”. (Cantar de los Cantares 3: 6)

Cuando la procesión llegaba a la casa del novio, sus padres otorgaban una bendición tradicional elaborada a partir de las Escrituras y de otras fuentes. Después de las oraciones, la noche se pasaba en juegos y bailes y el novio tomaba parte en las festividades. Pero la novia se retiraba con sus damas de honor y amigas a otra habitación asignada para ella.

Al día siguiente era la fiesta de la boda y una vez más había regocijo general y una especie de vacaciones en el pueblo. Había una comida al final del día en el que los hombres y las mujeres eran servidos por separado. Este era un tiempo para la entrega de regalos, etc.

La novia, toda vestida de blanco, estaba rodeada de sus damas de honor, por lo general diez de ellas. Se sentaba bajo un dosel, mientras que canciones y las bendiciones tradicionales eran cantadas y recitadas.

Durante este tiempo, en la noche, el novio llegaba. Y mientras las palabras rituales exactas no son del todo seguras, parece haber habido un diálogo entre la novia y el novio registrado en el Cantar de los Cantares.

La novia dice:

“¡Que me bese con los besos de su boca! Tus amores son un vino exquisito, suave es el olor de tus perfumes, y tu nombre, ¡un bálsamo derramado!; por eso se enamoran de ti las jovencitas. ¡Llévame! Corramos tras de ti. Llévame, oh Rey, a tu habitación para que nos alegremos y regocijamos, y celebremos, no el vino, sino tus caricias. ¿Cómo podrían no quererte?”(Cantar 1: 2-4).

Y el novio responde:

“Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que te escondes en las grietas de las rocas, en apartados riscos, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y amoroso tu semblante”. (Cantar 2: 13-14).

Ahora que la pareja estaba junta, todos los demás hombres y mujeres también se unían. Al parecer, los de la sinagoga u otros líderes religiosos impartían bendiciones a la pareja, ahora juntos bajo el dosel. Las palabras de estas bendiciones y rituales no son definitivamente conocidas y parecen haber variado. Después de esto llegaba la fiesta por la noche.

Más tarde en esa primera noche la pareja desaparecía y el matrimonio se consumaba. Las celebraciones a menudo se prolongaban durante varios días más. La pareja no iba en “luna de miel”, sino que se mantenía por el resto de la celebración de la boda, compartiendo la alegría, las canciones y el baile bajo el cielo tachonado de estrellas.

Las nuevas realidades sociales resultantes de la evolución del Imperio romano en su periodo reciente se expresaron en Hispania de un modo singular. Los siglos IV y V implicaron cambios en la administración, y la ciudad hispanorromana siguió una dinámica en la que los grandes espacios forenses y edificios de espectáculos fueron perdiendo el protagonismo que habían tenido anteriormente.

El cristianismo, que en inicio conocemos solo a partir de breves citas que permiten inducir la presencia de algunas comunidades desde el siglo II o III, irrumpió en un plano más palpable desde que se oficializó el culto en el imperio, aunque todavía sin la preeminencia que habría de adquirir siglos más tarde.

La escasa visibilidad de los primeros cristianos de Hispania tiene mucho que ver con el hecho de que las prácticas y reuniones que estos celebraban se llevaban a cabo en contextos privados y aún alejados de la monumentalización que tendrían los edificios eclesiásticos en etapas posteriores. Su rastro material es por ello muy difícil de detectar a través de la arqueología.

Las fuentes escritas tampoco son mucho más explícitas, aunque existen importantes excepciones. Una de ellas es el famoso Concilio de Elvira, que tuvo lugar en una localidad granadina a comienzos del siglo IV y en cuyos cánones, que afortunadamente se han conservado, ya se menciona la existencia de una autoridad eclesiástica organizada y jerárquica con la participación de obispos y diáconos de territorios dispares.

En esta, y en los escritos del llamado conflicto priscilianista de finales del siglo IV, vemos cómo la atención de los cristianos tenía más que ver con las disensiones internas que con la preocupación por el paganismo.

Yendo más allá de los textos, una de las evidencias arqueológicas más tempranas de la introducción del cristianismo tiene que ver con las prácticas funerarias.

Desde que comienza a difundirse el rito de la inhumación en el siglo II proliferan los sarcófagos decorados que llegan a la Península al comienzo con motivos paganos y luego ya con escenas cristianas en cuya iconografía suelen destacarse escenas y personajes como Noé saliendo del arca, Daniel en el foso de los leones o Jonás siendo engullido y luego regurgitado por el monstruo marino, todos ellos señalando los efectos salvíficos de la creencia en Dios.

Sarcófago de Astorga, del 310 d C, y posiblemente importado desde la propia Roma

En el contexto puramente urbano, la arqueología de las ciudades advierte que estas no convierten los grandes edificios monumentales del foro en conjuntos eclesiásticos de la noche a la mañana, sino que el proceso es muy largo.

Las primeras evidencias cristianas urbanas se relacionan con los cultos martiriales, que casi siempre tienen lugar en los suburbios y no en el centro de la ciudad, porque es en los cementerios suburbanos donde los fieles enterraron los restos o el recuerdo de los mártires.

En torno a estos restos se solía erigir un mausoleo y se celebraban encuentros y liturgias en fechas señaladas, y los fieles locales gustaban de enterrarse cerca de las tumbas de los mártires porque consideraban que la sacralidad del lugar otorgaba mayor proximidad con lo divino. Con el tiempo, tendría lugar la conversión de los mausoleos de estos santos en basílicas en las que celebrar los ritos correspondientes a cubierto.

En cambio, en el interior de las murallas, los conjuntos episcopales aparecen solo excepcionalmente en el IV, y no es hasta dos siglos más tarde que podemos hablar de un paisaje cristianizado.

Pero el cristianismo hispánico no es un fenómeno únicamente urbano. En el ámbito rural las élites hispanorromanas se habían esforzado en exhibir su poder y prestigio mediante la monumentalización y explotación productiva de grandes villas, que se adornaron con espectaculares ornamentos y con estancias de autorrepresentación para el lucimiento del dominus.

En algunas de ellas comienzan a aparecer pequeños signos del carácter cristiano de sus propietarios desde la segunda mitad del siglo IV, aunque es todavía un cristianismo muy mezclado con las tradiciones paganas.

El auténtico apogeo de esta religión en las villas es más bien tardío y no permite apreciar todavía de forma clara, por los problemas que generalmente conlleva la datación de estos espacios y los materiales tardoantiguos asociados a ellos, la supuesta transición entre los monumentos funerarios tardorromanos y su conversión a oratorios cristianos y luego iglesias, aunque sí se detecta un medio claramente más cristianizado en el VI.

Entre los grandes referentes arquitectónicos de la tardoantigüedad están los baptisterios, indispensables para la celebración del bautismo por inmersión, una fórmula que estuvo vigente hasta en el siglo VIII.

Con el tiempo, pues, las expresiones del poder fueron sufriendo varias transformaciones y adaptaciones. Como resultado de ello, la transición de la tardoantigüedad al medievo auguraría ya un nuevo periodo en el que el cristianismo habría de tener una difusión material casi a la altura de la omnipresencia de su propio Dios.

FUENTE: www.larazon.es

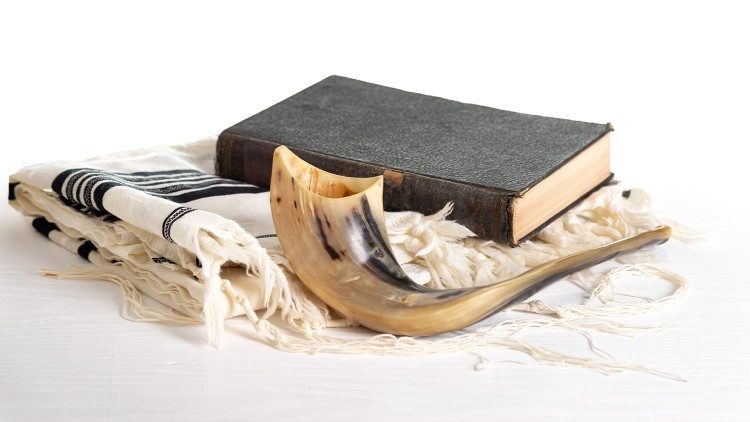

La palabra Jubileo evoca el oído. En efecto, recuerda el característico sonido penetrante del cuerno de carnero o cabra, el shofar, que en la tradición bíblica marca el comienzo de ciertas fiestas sagradas para el judaísmo como Rosh haShaná, el Año Nuevo judío, o Yom Kipur, el Día de la Expiación. El instrumento se menciona con frecuencia en la Torá, el Talmud y la literatura rabínica posterior.

Según la tradición, se tocaba un cuerno de carnero para conmemorar la fe de Abraham en el monte Moriah, cuando el Patriarca no eludió el sacrificio de su hijo Isaac. Un carnero atrapado con sus cuernos en un arbusto era, en efecto, señal de que Dios había apreciado su obediencia.

El sonido del cuerno anuncia otra gran solemnidad de la Biblia: el Jobel. Esta palabra significa literalmente "carnero". Según la prescripción contenida en el capítulo 25 del Libro del Levítico, cada siete semanas en el año quincuagésimo, la "trompeta de aclamación" debía sonar para proclamar un "sábado" de doce meses de duración en el que la tierra debía descansar, las deudas debían ser perdonadas y las propiedades devueltas a su dueño original.

Hay cuatro sonidos característicos del Shofar: el Tekia, una majestuosa nota larga, evoca una llamada solemne; el Shevarim, que consiste en tres notas de longitud media, similar al sonido del llanto, recuerda la fragilidad humana e invita a reflexionar sobre las acciones pasadas; el toque de Terua, una serie de notas cortas y entrecortadas, recuerda una alarma urgente para despertar del sueño espiritual. En la fiesta de Rosh haShaná, los tres sonidos se combinan en el Tekiah gedolah, o "Gran tekiah", que significa una llamada a un cambio duradero y a la redención.

El Shofar es, pues, un recordatorio para reflexionar sobre la propia vida, para buscar mejorar, y se fabrica según un proceso artesanal que implica la extracción de la parte interna del cuerno de carnero, y su posterior pulido.

El Jobel.

La práctica del Jubileo siempre ha estado para Israel vinculada a la venida del Mesías que, según los Profetas, viene a inaugurar el año de gracia del Señor. "Para que se aplique el Jubileo, se supone que todo el pueblo judío resida en la tierra de Israel", explica a Vatican News el rabino jefe de la comunidad judía de Roma, Riccardo Shemuel Di Segni.

"Esta situación se interrumpió en la época del primer exilio realizado por los asirios, por lo que ya siete siglos antes de la era cristiana se interrumpió el Jubileo".

El cautiverio babilónico de los judíos de Jerusalén en tiempos de Nabucodonosor II está descrito en el Libro de los Reyes, así como en el Segundo Libro de Crónicas o en los de profetas como Esdras, Nehemías, o en los Salmos que hacen referencia explícita a él.

"La palabra italiana giubileo", prosigue, "deriva, a través de diversas transformaciones en latín, del hebreo yōbēl. Encontramos esta palabra, por ejemplo, cuando se produce la promulgación del Decálogo'. "Cuando sonará el cuerno, entonces sólo ellos podrán subir al monte", leemos en el Éxodo. "Jobel está estrechamente relacionado con el sonido que, en la antigüedad remota, era la señal oficial que decía: en este momento comienza el año jubilar".

Hay dos aspectos legales relacionados con el Jobel: el primero es la liberación de esclavos. Siempre se recita la prescripción del Levítico: "Si tu hermano que está contigo cae en la pobreza y se vende a ti, no le dejes trabajar como esclavo; que esté contigo como jornalero, como arrendatario.

Te servirá hasta el año del jubileo; entonces se apartará de ti con sus hijos, volverá a su familia y retornará a la propiedad de sus padres. Porque ellos son mis siervos, a quienes saqué de la tierra de Egipto; no deben venderse como se venden los esclavos.

El segundo aspecto se refiere a "la anulación de la propiedad de la tierra: "En este año del Jubileo, cada uno recuperará la posesión de lo suyo". "Se refiere al sistema bíblico según el cual - explica Di Segni - cuando los israelitas llegaron a la Tierra Prometida, la tierra se dividió entre las tribus y, dentro de las tribus, entre las distintas familias, de modo que cada familia tenía un pedazo de tierra.

Podía ocurrir que, según la evolución de los tiempos, de la economía, alguien lo perdiera todo, alguien acumulara propiedades. El Jubileo significaba poner todo a cero, es decir, que cada uno volvía a su posesión original".

El Rabino jefe de la Comunidad judía de Roma, Riccardo Di Segni

"Los mensajes que llegan del Jubileo son extremadamente importantes. Son los de la posibilidad que se da a todos de construir una existencia digna con un mínimo de tierra. En la antigüedad - señala el Gran Rabino de Roma - la tierra, la agricultura, era la principal fuente de sustento. Así que todos tenían que tener su parte de sustento. Y si a lo largo de los años alguien se enriquecía y otro se empobrecía, el Jubileo servía para reordenar las cosas, para que todo el mundo volviera a empezar con las mismas posibilidades".

Luego hay un mensaje que de alguna manera hace referencia a la actualidad y a los temas de la equidad social y la protección de la creación de la que el hombre y la mujer son custodios. "La tierra no nos pertenece. La tierra nos ha sido regalada. La tierra pertenece al Señor que decide cómo darla, cuánto darla, pero sobre todo la da con justicia.

Si hay iniquidad entre los seres humanos, esta iniquidad -continúa Riccardo Di Segni- debe corregirse sistemática y periódicamente. Se trata de un mensaje social muy importante. Es difícil trasladarlo a la situación económica actual, pero el principio de que todos tienen la misma oportunidad de empezar es fundamental para establecer la justicia y la equidad en las relaciones sociales.

Pablo Ondarza - Ciudad del Vaticano

Nota del editor: Rafael Domingo Oslé es profesor investigador del Centro de Derecho y Religión de la Universidad Emory y catedrático de Derecho de la Universidad de Navarra. Las opiniones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a su autor. Puedes encontrar más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.

Ha muerto Benedicto XVI, ese papa bávaro, humilde, sencillo y hogareño, de corazón benedictino e intelecto agustiniano, amante de la música y la liturgia y de todo cuanto bello y bueno existe en este mundo, cerveza incluida. Afincado en el Vaticano desde 1981, como tesorero de la fe católica, Ratzinger fue el más estrecho colaborador y el complemento perfecto de Juan Pablo II, a quien sucedió en 2005, más por deseo de los cardenales electores que por voluntad propia.

Su pontificado estuvo repleto de luces, pero tampoco faltaron las sombras. Entre las luces se encuentra la implementación del Concilio Vaticano II, que atravesó su vida como una flecha, sus tres excelentes encíclicas, su fecundo magisterio contra el relativismo moral y el laicismo desafiante, el desarrollo del ecumenismo, la promoción del diálogo interreligioso, la defensa de los derechos humanos y su firme grito de tolerancia cero ante el escándalo de los abusos sexuales.

Benedicto se entrevistó con las víctimas, modificó la legislación eclesiástica, exigió la cooperación con las autoridades civiles y luchó contra la cultura encubridora que campaba a sus anchas en el seno de la Iglesia. Pero los abusos sexuales y el escándalo de los Vatileaks, que evidenciaba la corrupción en el corazón del Vaticano, ensombrecieron su pontificado.

Su renuncia, en 2013, convierte a Benedicto en una figura singular en la historia de la Iglesia. Si Juan Pablo II gobernó enfermo la Iglesia durante años, sin bajarse de la cruz, como se dijo entonces, Benedicto, en cambio, al renunciar a su pontificado, sostuvo la Iglesia, es decir, la cruz, con el silencio sacerdotal de su vida contemplativa. Dos modos distintos, pero sublimes de servir y vivir unidos a Jesucristo. Tanto monta, monta tanto.

Conocí personalmente a Ratzinger en la Universidad de Navarra en 1998, cuando era todavía cardenal. Pasó unos días en el campus universitario de Pamplona, viviendo entre estudiantes, con ocasión del doctorado honoris causa que le otorgó esta institución académica. La profundidad de su pensamiento y la sencillez de su vida cautivaron mi espíritu de joven profesor universitario. Fue entonces cuando comencé a leer, más bien a devorar, los escritos de Ratzinger, que luego fueron de gran utilidad para mis trabajos como jurista.

Vi en Ratzinger una suerte de Francisco de Vitoria del siglo XXI, que unía de manera magistral teoría y práctica. Comprobé en sus charlas y seminarios cómo Ratzinger captaba con gran sagacidad la unidad del saber, la unidad de la verdad y, en el fondo, la unidad de la realidad.

Por eso, Benedicto fue capaz de trascender e integrar tantos dualismos limitantes y de derribar las falsas murallas levantadas entre la fe y la razón, la tradición y la renovación, el cristianismo y la ilustración, el amor y el sufrimiento, el carisma y la jerarquía, lo positivo y lo natural, el trabajo y la contemplación, lo humano y lo divino.

Sí, la realidad es simple, la realidad es una, porque Dios es la realidad: “Él es la realidad. La realidad que soporta toda la realidad”, enfatizó Ratzinger en una de sus últimas conversaciones (Letzte Gespräche p. 269).

Todo el magisterio de Ratzinger, como teólogo, obispo, cardenal y papa, ha estado dirigido a la búsqueda de la unidad en la verdad, en consonancia con su lema episcopal: servidores de la verdad (cooperatores veritatis) (3 Juan 8). Para Benedicto, esta verdad solo se encuentra en Jesucristo: “Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo”, ha dejado escrito en su testamento espiritual.

Encuentro del Papa Francisco con Benedicto XVI en los jardines vaticanos

No sorprende que la persona de Jesucristo haya ocupado durante decenios la investigación teológica de Benedicto, hasta culminar en una de sus obras maestras: Jesús de Nazaret. Le movió escribirla un intenso deseo pastoral y la necesidad de mostrar el rostro del hijo de Dios, uniendo inseparablemente el Jesús de la historia con el Cristo de la fe.

El último apartado del capítulo décimo del primer volumen es, en mi opinión, el más logrado. Ahí vemos a un Benedicto XVI filósofo, exégeta, pastor, intelectual y teólogo al mismo tiempo, desentrañando con gran acierto el sentido del nombre de Cristo como el que es: “Yo soy”.

Sí, Jesucristo es la única persona que puede decir siempre y en todo momento, en presente: “Yo soy”. Jesucristo no es un fui nostálgico ni un seré prometedor, sino un soy amante, que ama hasta la locura de un Dios que no puede ni quiere dejar de amar.

Este es el Jesús de Nazaret de quien Benedicto XVI se enamoró desde su infancia y con el que hoy y ahora, siempre en presente, se habrá fundido en un abrazo eterno. Descanse en el amor quien pasó su vida sembrando amor.

FUENTE: cnnespanol.cnn.com

Alégrate. Reina del Cielo, aleluya.

R: Porque Aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya.Ha resucitado como lo predijo, aleluya.

R. Intercede por nosotros ante Dios, aleluya.Gózate y alégrate, María Virgen, aleluya.

Porque en verdad el Señor ha resucitado, aleluya.Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. (tres veces).

V. Oremos:

Oh Dios que por la Resurrección de tu Hijo,

nuestro Señor Jesucristo,

te has dignado dar la alegría al mundo,

concédenos por su Madre, la Virgen María,

alcanzar el gozo de la vida eterna.

Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.

R. Amén.

“Regina Coeli” significa en latín “Reina del cielo”

Regina Coeli es una oración mariana y cristológica centrada en la meditación del misterio de la Resurrección del Señor, que se reza en el tiempo de Pascua, desde el Domingo de Resurrección hasta Pentecostés, en lugar del "Ángelus".

Es la Oración para el tiempo de Pascua.

Al igual que el Ángelus, suele rezarse tres veces al día: al comenzar la jornada, al medio día y al atardecer.

Es una manera de consagrar el día entero a Dios y a la Virgen Santísima, un modo de santificar, con una breve oración el trabajo o el estudio.

La Iglesia recomienda a todos los fieles el rezo del Regina Coeli con el cual meditamos el misterio más grande de nuestra fe y nos llenamos de alegría "porque Cristo ha Resucitado".

El arrianismo tiene su origen en Arrio (+336), presbítero alejandrino. Esta herejía hizo un daño enorme a la Iglesia durante siglos, y en cierto modo puede decirse que, aunque en formulaciones algo diversas, es una herejía permanente. Nuestro Señor Jesucristo no es Dios en sentido propio y verdadero, sino que es criatura, Jesús de Nazaret, elegido como Hijo en un modo único, viniendo a ser en su perfecta santidad un hombre divinizado; pero que no es Dios.

La fe católica, proclamada como reacción en los concilios ecuménicos de Nicea (325) y Constantinopla I (381), afirma, por el contrario, «un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho».

El rey Leovigildo afianza en España el dominio visigótico, reinando durante catorce años como único soberano a partir del 573. Tuvo dos hijos, Hermenegildo, el primogénito, y Recaredo, destinados a sucederle, en contra del principio tradicional germánico, que exigía la elección libre del rey por la nobleza. El arrianismo es por entonces la religión propia de los visigodos, lo que da ocasión a grandes tensiones con la población hispanorromana, de condición católica en su mayoría.

Contrae Leovigildo en segundas nupcias matrimonio con Godsuinta, viuda del rey Atanagildo, «tuerta de cuerpo y alma», según algún cronista. Una hija de su primer matrimonio, Gelesuinta, se casó con el rey franco y católico Luilperico, que pasado un tiempo mandó asesinar a su esposa.

Esto encendió en Godsuinta un odio extremo contra los católicos, que llegó a influir en las constantes persecuciones que éstos sufrieron del rey Leovigildo. La otra hija que tuvo, Brunequilda, se unió en matrimonio feliz y fecundo con el rey franco Sigiberto, y de ellos nació, entre otros hijos, la princesa Ingunde.

El año 579, fue una gran alegría en el reino visigótico, por esos años en su mayor esplendor, pues establecía un vínculo profundo entre los visigodos y los francos. El probable reinado futuro de Hermenegildo, como sucesor de su padre Leovigildo, se mostraba como un horizonte lleno de paz y prosperidad.

Solamente un punto negro manchaba este cuadro feliz: el catolicismo ferviente de Ingunde, que se resistía con absoluta firmeza a su abuela Godsuinta, que por todos los medios procuraba su profesión arriana. Estas violencias internas de la Corte toledana no podían menos de acrecentar las tensiones entre los gobernantes visigodos y la población católica hispanorromana.

Leovigildo decidió entonces alejar al matrimonio, destinando a Hermenegildo como gobernador de la Bética.

Los católicos son entonces duramente perseguidos por los arrianos en parte, al parecer, por instigación de Godsuinta. Pero también el rey Leovigildo es arriano fanático, e intenta por todos los medios la unificación en el arrianismo de godos e hispanorromanos.

Éstos habían de abjurar del catolicismo bajo todo tipo de presiones: destierros, expropiaciones, cárcel, castigos corporales, apropiación de los bienes eclesiásticos. Hay entre los católicos no pocas apostasías, incluída la del Obispo de Zaragoza, Vicente. Pero también hay resistencias heroicas, como la de Masona, Obispo de Mérida, que sufrió el destierro. Sevilla y Córdoba eran también focos potentes de resistencia católica.

Ya instalados Hermenegildo e Ingunde en Sevilla, ella puede vivir en paz su fe católica. No le falta la ayuda del Obispo hispalense San Leandro, oriundo de Cartagena, primogénito y hermano de tres santos, Isidoro, Fulgencio y Florentina. El trato frecuente y amistoso de Hermenegildo con el santo Obispo Leandro, y el influjo de su esposa Ingunde, le lleva, por la gracia de Dios, a convertirse al catolicismo, siendo bautizado con el nuevo nombre de Juan.

La conversión de Hermenegildo enfurece a su padre Leovigildo, al mismo tiempo que la resistencia católica de la Bética se agrupa en torno de su gobernador. El príncipe sevillano desobedece la orden de presentarse en Toledo, y se proclama rey. Tanto la corte de Toledo como la de Sevilla buscan fuerzas aliadas ante una guerra civil inminente.

Hermenegildo es derrotado finalmente en 584. Según se dice, su hermano Recaredo le ofrece, en el nombre del rey Leovigildo, conservar su vida si se entrega. Un año más tarde es asesinado en la cárcel, al negarse a recibir la comunión de un Obispo arriano. La derrota del catolicismo en España parece definitiva, vencido por el arrianismo.

Pero nuestro Señor Jesucristo «vive y reina [de verdad] por los siglos de los siglos». Algunos hay que no acaban hoy de creerlo, aunque en la liturgia lo repetimos tantas veces. En 586 muere Leovigildo. Le sucede su hijo Recaredo, que permite al Obispo Leandro, desterrado en Constantinopla por Leovigildo, volver a su sede sevillana.

Y cuatro años más tarde del martirio de San Hermenegildo, en el Concilio III de Toledo, el 8 de mayo del 589, abjura solemnemente del arrianismo el monarca Recaredo. A esta regia conversión siguió la del pueblo visigodo. La sangre martirial de San Hermegildo consiguió a los cuatro años de su muerte la unificación de España en la fe católica.

«Regocíjate y alégrate, Iglesia de Dios, gózate porque formas un solo cuerpo para Cristo. Ármate de fortaleza y llénate de júbilo. Tus aflicciones se han convertido en gozo. Tu traje de tristeza se cambiará por el de alegría. Ya queda atrás tu esterilidad y pobreza. En un solo parto diste a Cristo innumerables pueblos. Grande es tu Esposo, por cuyo imperio eres gobernada. Él convierte en gozo tus sufrimientos y te devuelve a tus enemigos convertidos en amigos.

«No llores ni te apenes, porque algunos de tus hijos se hayan separado de ti temporalmente. Ahora vuelven a tu seno gozosos y enriquecidos. Fíate de tu cabeza, que es Cristo. Afiánzate en la fe. Se han cumplido las antiguas promesas. Sabes cuál es la dulzura de la caridad y el deleite de la unidad.No predicas sino la unión de las naciones. No aspiras más que a la unidad de los pueblos. No siembras más que semillas de paz y caridad. Alégrate en el Señor, porque no has sido defraudada en tus sentimientos. Pasados los hielos invernales y el rigor de las nieves, has dado a luz, como fruto delicioso, como suaves flores de primavera, aquellos que concebiste entre gemidos y oraciones ininterrumpidas».

El momento de la punzada sólo lo menciona san Juan en su Evangelio porque fue testigo presencial y cuenta que una de las instrucciones que tenían los verdugos era romper las piernas de los crucificados –un método muy doloroso, pero que se hacía para acelerar la muerte de los condenados–

“pero al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua”, narra el Boanerges o “hijo del trueno” en 19, 33-34.

En el evangelio apócrifo de Nicodemo –conocido también como Actas de Pilato—se conoce el nombre del soldado. En el Capítulo 10, versículo 5 dice: “Y un soldado, llamado Longinos, tomando una lanza, le perforó el costado, del cual salió sangre y agua”.

El escritor y astrólogo alemán Luis de Whol, en su novela “La lanza” va más allá e identifica al soldado como Cayo Casio Longinos.

Y ese momento resultó de gran significación para los cristianos católicos.

Para el padre de la iglesia oriental Orígenes, por ejemplo y quien vivió entre el 185 y 254, considerado además como uno de los tres pilares de la teología cristiana al lado de san Agustín y santo Tomás, el fenómeno de la sangre y el agua es un milagro porque representa el nacimiento de la Iglesia con los sacramentos del bautismo y la eucaristía.

Años después, cuando los artistas comenzaron a detallar sus obras, tanto en pinturas como en esculturas no sabían dónde ubicar la herida, si al lado izquierdo o al derecho. En los primeros años consideraban que sería en el zurdo porque suponían que el corazón estaba a ese lado, pero debieron recurrir a la profecía de Ezequiel para concluir que era el derecho y desde ese momento los crucifijos lo tienen a ese lado, menos el que está en la catedral de sal de Zipaquirá, que lo ubica en el lado siniestro.

Se dice que Longinos estaba quedando ciego y cuando atravesó el costado de Jesús, una gota cayó sobre sus ojos y le curó al instante. Y los acontecimientos posteriores le valieron para que San Mateo en 27:54, comentara: “El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho, y dijeron: En verdad éste era Hijo de Dios”.

De inmediato Longinos abandonó su carrera militar y se unió a los apóstoles y después llevó una vida monástica en Cesárea, Capadocia donde realizó una misión cristiana explicando lo sucedido aquella tarde y mostrando con su ejemplo cómo era la vida de un cristiano.

Esta situación no les gustó a muchas personas que decían: “¿cómo un hombre pecador y romano, habla de amor entre unos y otros y ayuda a los pobres?” Les parecía un hecho que salía de lo normal. Y con sus juicios, además de calumniarlo, pretendían que dejara su apostolado.

La tradición y los primeros cristianos no sólo perdonaron a Longinos por haber crucificado a Jesús y haberlo herido con la lanza, sino que lo llevaron a los altares por su testimonio y martirio.

“Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofrecimiento el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra”, ha explicado el papa Francisco.

Por Guillermo Romero Salamanca

En todo ello mostró San Julio I una firmeza extraordinaria, fruto del temple elevado de su espíritu y del intenso amor que sentía por la Iglesia y la verdad.

No tenemos noticia ninguna sobre su vida anterior a su elevación al solio pontificio. Sólo sabemos por el Liber Pontificalis que era romano de origen, y que su padre se llamaba Rústico. Después de cuatro meses de sede vacante a la muerte del papa San Marcos, tuvo lugar su elevación el 6 de febrero del año 337.

No mucho después, en mayo del mismo año, murió el emperador Constantino el Grande, a quien siguieron sus tres hijos Constantino II, Constante y Constancio.

Ahora bien, sea porque la significación de estos emperadores fuera mucho menor que la de su padre, sea porque la figura de Julio I fuera mucho más eminente que la de sus predecesores, el hecho es que con él volvió a su verdadera significación el Papado, que anteriormente había permanecido en la penumbra.

Uno de los primeros problemas en que tuvo que intervenir fue la defensa de San Atanasio, que se identificaba con la defensa de la fe y llenó todo su pontificado. Después de la muerte de Constantino dióse inmediatamente a todos los obispos desterrados licencia para volver a sus diócesis.

De este modo San Atanasio pudo volver a Alejandría, donde fue acogido con gran satisfacción por el episcopado y el pueblo en masa. Pero el partido arriano urdió toda clase de intrigas contra él, pretextando que había sido depuesto por el sínodo de Tiro el año 335.

Por eso mismo habían nombrado para sucederle a un partidario suyo, llamado Pisto. Sin embargo, a pesar del apoyo que les otorgaba Constancio, emperador de Oriente, no pudieron impedir que Atanasio volviera a su diócesis.

Entonces, pues, vióse el nuevo papa Julio I asediado por los dos partidos en demanda de apoyo; pero, gracias a su elevado espíritu y a la valentía de su carácter en defensa de la justicia y de la verdad, se puso decididamente de parte de Atanasio.

En efecto, los arrianos, cuyo jefe a la sazón era Eusebio de Nicomedia, que había logrado apoderarse de la Sede de Constantinopla, enviaron una embajada ante el Papa, a cuya cabeza iba el presbítero Macario.

Por su parte Atanasio, consciente de la gravedad del momento y que se trataba, no de su persona, sino de la defensa de la fe ortodoxa, había celebrado un gran sínodo, después del cual envió las actas a Roma, en las que se contenía la más decidida condenación del arrianismo y la más explícita profesión de fe.

Así, pues, informado ampliamente por ambas partes, Julio I, con su acostumbrada energía y discreción, decidió inmediatamente celebrar en Roma un gran sínodo, según habían pedido los mismos arrianos. Así lo comunicó en sendas cartas dirigidas a Atanasio y a sus acusadores, en las que convocaba a ambas partes para que presentaran sus respectivas razones.

Pero no era esto lo que deseaban los arrianos, a pesar de que anteriormente habían declarado al obispo de Roma, juez y árbitro de la contienda. Sin esperar ninguna solución continuaron practicando toda clase de violencias. A la muerte de Eusebio de Cesarea colocaron al frente de esta importante diócesis a uno de sus partidarios, llamado Acacio.

Celebraron en 340 un sínodo en Antioquía, y en él renovaron la deposición de San Atanasio, en cuyo lugar nombraron al arriano Gregorio de Capadocia. A viva fuerza fue éste introducido en Alejandría, que hubo de ser tomada con la ayuda de las fuerzas del emperador Constancio.

Atanasio fue arrojado de su propio palacio y anduvo errante algún tiempo por los alrededores de la ciudad; pero finalmente se dirigió a Roma. Poco antes habían sido desterrados igualmente Marcelo de Ancira y otros obispos, fieles a la fe de Nicea.

Julio I, modelo de espíritu paternal, acogió a los perseguidos con muestras de verdadera compasión como héroes en defensa de la verdad católica; y como los arrianos no sólo no enviaban sus representantes para la celebración del anunciado concilio, sino que, por el contrario, acababan de celebrar su falso sínodo de Antioquía, y continuaban cometiendo violencias y atropellos, envióles de nuevo una carta por medio de los presbíteros Elpidio y Filoxeno, en la que les exhortaba a comparecer en Roma.

Pero ellos, en vez de obedecer al Papa, le remitieron una respuesta en la que se excusaban de no acudir a Roma, a causa de la situación de inferioridad en que los colocaba en su convocatoria.

"Por lo demás —decían—, el Papa había prejuzgado ya todo el litigio, acogiendo en la comunión a Atanasio y Marcelo de Ancira, que ellos habían condenado. La Iglesia romana —concluían— poseía la primacía; pero debía considerar que la predicación del Evangelio había comenzado en Oriente; el poder de los obispos era igual, y no debía medirse por la magnitud de las poblaciones."

Ante esta posición rebelde y retadora de los arrianos decidióse el papa Julio I a celebrar el anunciado sínodo el año 341, rodeándolo de la mayor solemnidad. Tomaban parte en él más de cincuenta obispos. Hallábanse presentes San Atanasio y Marcelo, objeto de las acusaciones de los adversarios.

Lejos de asistir a este sínodo, los arrianos dieron orden de ausentarse de Roma a su representante Macario. Así, pues, Julio I hizo examinar con toda calma la causa de los perseguidos, y, bien estudiados los informes de ambas partes, declaró solemnemente la inocencia de San Atanasio y Marcelo de Ancira, previa para éste una clara profesión de fe.

En nombre del sínodo dirigió entonces Julio I una encíclica a los obispos de Oriente, en la que les comunicaba la decisión tomada. Con verdadera dignidad, y sin expresión ninguna mortificadora, pondera el Papa el tono desconsiderado del escrito enviado por ellos a Roma, donde rechazaban su participación en un concilio que ellos mismos habían reclamado.

Finalmente, con plena conciencia de su autoridad y de la primacía de la Sede romana, declara que, aunque Atanasio y los demás hubieran sido culpables, antes de dar ellos ningún fallo debían, conforme a la tradición, haber escrito a Roma y esperar su decisión.

Mas, no obstante una actitud tan digna y serena del Romano Pontífice, los arrianos. continuaron sus violencias y arbitrariedades. Así, con el objeto de contrarrestar el efecto moral de las decisiones de Roma, celebraron ellos el mismo año 341, en Antioquía, un sínodo, al que asistieron un centenar de obispos, en el que confirmaron la sentencia contra San Atanasio y su posición antinicena.

Por todo esto Julio I, que no deseaba otra cosa que el triunfo de la verdad, en inteligencia con otros obispos de Occidente decidióse a celebrar un concilio de carácter más universal.

Esto le era facilitado entonces por la situación política, pues, desde que quedaron dueños respectivamente del Oriente y Occidente Constancio y Constante, como éste favorecía positivamente al Romano Pontífice y la ortodoxia de Nicea, se observó durante un decenio (341-351 ) cierto predominio de la ortodoxia, defendida por Julio I y San Atanasio.

Así, pues, con el favor del emperador Constante, con quien se había puesto de acuerdo su hermano Constancio, celebróse el gran concilio de Sárdica en el otoño del 343. El Papa envió como representantes suyos a dos presbíteros. Presidíalo el célebre Osio, obispo de Córdoba, consejero religioso del emperador y verdadera columna de la fe.

Sin embargo, aunque este concilio sirvió para afianzar la ortodoxia y poner más en claro los derechos del primado de Roma, sin embargo, en vez de traer la unión, más bien contribuyó a ahondar más la división existente.

Los orientales, que habían comparecido en el concilio antes que los occidentales, exigieron que Atanasio, Marcelo y los demás obispos depuestos por ellos fueran excluidos del concilio. Desde luego, eso significaba negar el derecho de apelación al Romano Pontífice y a un concilio universal, y entregar a Atanasio y demás obispos a merced de sus más encarnizados enemigos.

A tan injustas exigencias opusiéronse con toda decisión los obispos occidentales, por lo cual los orientales se negaron a tomar parte en ninguna deliberación, y, después de inútiles esfuerzos realizados para reducirlos, se separaron del legítimo concilio.

Reuniéndose, pues, entonces en Philippópolis, redactaron una nueva fórmula de fe, renovaron la condenación de San Atanasio y lanzaron una circular, en la que apelaban de las decisiones de Sárdica.

A pesar de la partida de los orientales, permanecieron firmes en Sárdica unos cien obispos occidentales, presididos por Osio y los legados pontificios, celebrando entonces el verdadero concilio. Después de un nuevo examen de la causa de Atanasio y Marcelo fueron éstos declarados inocentes y restituidos a sus cargos, y juntamente se lanzó excomunión contra los intrusos en sus sedes y los dirigentes eusebianos o arrianos.

Mucha mayor trascendencia tuvieron una serie de cánones que promulgó luego el concilio de Sárdica, que, aunque representado exclusivamente por obispos occidentales, se consideraba como concilio ecuménico y ciertamente tuvo siempre gran significación.

Los más importantes son, indudablemente, los que se refieren al obispo de Roma, de cuya autenticidad, conforme a la más moderna crítica, no puede dudarse. En ellos se proclama de un modo claro y terminante el derecho de apelación al Romano Pontífice, con lo que implícitamente se proclama también el primado de Roma.

Así se determina que un obispo, depuesto por su concilio provincial, puede apelar a Roma. En este caso el obispo de Roma debe ordenar una nueva investigación por medio de un sínodo en las diócesis vecinas, y, en caso de nueva apelación, decidir por sí mismo.

Por otra parte, el concilio renovó el símbolo de Nicea y contribuyó eficazmente a afianzar la ortodoxia católica. Por esto gozó siempre de gran reputación y fue considerado como uno de los grandes concilios de la antigüedad.

Una vez realizada esta grande obra, el santo Papa Julio I tuvo de nuevo el consuelo de ver en Roma al héroe de la ortodoxia, San Atanasio, quien quiso despedirse y dar gracias al Papa antes de volver triunfalmente a Alejandría. Julio I le dio una carta para el pueblo de Alejandría y de Egipto, en la que felicitaba a los obispos y sacerdotes y a los fieles por su inquebrantable adhesión a la fe de Roma y a la Cátedra de Pedro.

El resto de la vida de Julio I se desarrolla en una forma semejante. Con la eximia santidad de su vida y con su energía en la defensa de la verdadera fe fue el pastor que necesitaba la Iglesia en aquel período, en que tan combatida se veía por los más peligrosos enemigos, que eran los herejes arrianos.

Es cierto que ayudó poderosamente al predominio de la ortodoxia durante este tiempo el apoyo del emperador Constante, al que, con más o menos convicción, se doblegaba Constancio. Pero no puede negarse que la virtud, fortaleza y clara visión de las cosas del papa Julio fueron la causa decisiva del predominio que fue adquiriendo la ortodoxia romana y la fe de Nicea.

Aun después de desaparecer en 350 la figura de Constante, todavía mantuvo la ortodoxia su predominio frente a la herejía; pero, al morir Julio I en abril del 352, pudo de nuevo el arrianismo celebrar un corto período de triunfo.

Ya desde la antigüedad fue celebrada la virtud y constancia de este gran Papa en defensa de la fe, por lo cual fue incluido bien pronto en los catálogos de santos o martirológios cristianos.

Ver en Wikipedia

BERNARDINO LLORCA

"Calvario", del arameo "Gólgota", significa "lugar de la calavera". En aquel entonces era una especie de promontorio fuera de los muros de Jerusalén. Utilizado primero como cantera, luego como huerto, en tiempos de Jesús era una zona de enterramiento y lugar donde los romanos ejecutaban sentencias de muerte por crucifixión. Aquí descubrimos una de las figuras menos conocidas y más fascinantes del Evangelio.

Sabemos que bajo la cruz de Jesús estaban su madre, algunas mujeres y el apóstol Juan. Todos los demás habían huido. Debajo de la cruz también estaba un hombre, un soldado romano, que golpeó el costado de Jesús con su lanza para asegurarse de su muerte. La tradición lo ha llamado Longinus, que deriva de 'lanza', y por tanto 'lancere'.

La tradición posterior fusiona a dos personas en la única figura de Longinos. El primero es el soldado romano narrado por el Evangelio de San Juan que hirió el costado de Jesús con una lanza, de la que brotó sangre y agua. La segunda persona la recuperamos del resto de Evangelios cuando nos hablan de un centurión romano que, viendo a Jesús expirar de esa manera, hizo su profesión de fe: '¡Verdaderamente este hombre es Hijo de Dios!'

A lo largo de los siglos han surgido diversas leyendas en torno a la figura de Longinos. Uno de estos cuenta que Longinos dejó el ejército romano, fue bautizado por los apóstoles y se hizo cristiano. Precisamente por esto fue martirizado.

Quizás por esta misma razón, los cristianos reverenciaron a Longinos como el primer pagano en convertirse al cristianismo y como mártir. Aún hoy la iglesia de Jerusalén celebra San Longino el 16 de octubre.

Tanto el lancero como el centurión romano, Longinos no tenía antecedentes religiosos, no había 'ido a catequesis’. Estaba allí porque estaba haciendo su trabajo. Era un experto en muertos.

Precisamente por eso su testimonio es muy importante: porque viendo a Jesús expirar de esta manera hizo su profesión de fe. Significa que Jesús no murió como todos los demás, murió de manera diferente. En ese momento, Longinos entendió lo que nadie había entendido hasta ese momento: ¡Verdaderamente Dios es así!

Fr. ENRICO MAIORANO, ofm cap Estudiante de Ciencias Bíblicas y Arqueología - Jerusalén

La última parada de nuestro camino será a los pies del Calvario, en el sepulcro que guardó el cuerpo de Jesús durante tres días y que un hombre, José de Arimatea, había puesto a disposición.

Longinos traspasó con su lanza a Jesús en la cruz - Soldado romano